Бывшие советские республики |

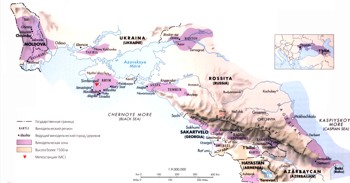

Удивительное свойство вина - это его способность адекватно отражать историю общества. Ни одна из стран не продемонстрировала это более наглядно, чем бывший Советский Союз. В 1950-х гг. он официально сделал выбор в пользу вина (теоретически - за счет водки). В 1950 г. в СССР было почти 400000 га виноградников. К 1985 г. оно возросло до почти 1,4 млн га, что поставило страну на второе место в мире (после Испании) по площади виноградников и третье (после Италии и Франции) - по количеству производимого вина. Безусловно, это был самый быстрый рост винодельческих мощностей, какой когда-либо видел мир. И даже этого было мало: СССР активно импортировал вино - около 7 млн гектолитров в год (почти годовой объем производства Португалии) преимущественно из стран Восточного блока и Кипра. Однако в середине 1980-х гг. Михаил Горбачев решил, что вино подрывает советскую мораль, и взялся за внедрение трезвого образа жизни среди своих сограждан. Сотни винодельческих заводов были закрыты, а почти треть виноградников выкорчевана, так что к концу 1990-х гг. суммарное производство вина в республиках бывшего Советского Союза составляло всего 3% от мирового. События 1991 г. не могли одномоментно изменить ситуацию, но они открыли двери тем предприятиям в Союзе Независимых Государств (СНГ), которые производили хорошее вино в обход Москвы. И сегодня существует множество хронических трудностей: отсутствие на многих заводах оборудования для розлива вина по бутылкам и даже самих бутылок, ненадежный транспорт и определенный произвол при решении, сколько и каких сортов винограда нужно использовать в производстве того или иного вина. Серьезные производители настаивают на введении хоть каких-то нормативных документов, которые преграждали бы дорогу повсеместной фальсификации вин. Сегодня внимание вновь приковано к районам, которые в прошлом производили лучшие в России вина. Все они расположены вдоль северного побережья Черного моря и далее на восток до Каспийского моря. В Молдавии, самой западной из бывших советских республик, больше всего виноградников, а ее винодельческий потенциал наиболее очевиден: благодаря усилиям французских колонистов конца XIX в. здесь преобладают наиболее востребованные в мире Cabernet Sauvignon и Merlot. Лучшие столовые вина для царских подвалов в Кремле поставляла бывшая Бессарабия. История Молдавии напоминала перетягивание каната между Россией и Румынией. К счастью для ее народа (в основном румын), победителей в этой борьбе не оказалось, и в 1991 г. Молдавия стала независимой. В советские времена Молдавия получила сомнительный «подарок» в виде колоссальных беспорядочных посадок винограда, достигших почти 240000 га и обеспечивших в начале 1980-х гг. пятую часть потребности Советского Союза в вине. К сегодняшнему дню чрезвычайно суровые зимы в сочетании с последствиями горбачевской антиалкогольной кампании привели к исчезновению 57000 га. Но для страны с 4,3-миллионным населением оставшиеся 183000 га (1/10 часть территории страны) - это все равно очень много. Совокупность факторов, позволяющих выращивать в Молдавии высококачественный виноград, - широта Бургундии, относительно бедные почвы, многочисленные реки с долинами, а также мягкий (из-за влияния Черного моря) климат. Иногда зимы настолько холодные, что могут убить незащищенные лозы, но на старых виноградниках, расположенных на лучших участках, климат идеален. Подавляющее большинство виноградников разбито в южной и центральной Молдавии. Однако самые лучшие участки Молдавии находятся на юго-востоке, у Пуркари. Там из Cabernet и Saperavi, великолепного грузинского винограда, дающего сочные, с хорошей кислотностью вина, способные к длительной выдержке, получают великолепный, похожий на бордо ассамбляж. Лишь отсутствие в стране экономической стабильности удерживает западных инвесторов от капитализации этих наиболее ценных активов Молдавии. Вторая по значению среди винодельческих республик бывшего Советского Союза - Украина, восточный сосед Молдавии. Хотя около черноморских портов Одессы и Херсона есть виноградники, самым интересным винодельческим регионом является Крым. Крым стал частью Российской империи при Екатерине Великой, в конце XVIu в. Средиземноморский климат быстро сделал его южное побережье любимым курортом российской аристократов. Развитию Крыма в 20-х гг. XIX в. способствовал известный своим богатством и образованностью англофил граф Михаил Воронцов. Воронцов (вино было его страстью) построил к юго-западу от Ялты, в Алупке, винодельческий завод (позднее и дворец), а неподалеку, в Магараче, основал Институт вина, который до сих пор остается ведущим в СНГ. Точно так же и в то же время, что и в Австралии (а поколением позже - в Калифорнии), Воронцов начал с тщательной имитации великих французских вин. Результаты получились посредственными, как и у тех, кто пытался сделать бургундское в Бароссе (Австралия). Южное побережье оказалось чересчур жарким. С другой стороны, уже в 10 км от моря было слишком холодно. Зимние температуры там опускаются до -20°С, и лозы необходимо полностью закапывать, чтобы они выжили. Тем не менее здесь существуют огромные виноградники, разбитые в советское время и засаженные преимущественно Ркацители, хотя есть и особые морозоустойчивые гибридные сорта, выведенные в Магараче. Спустя поколение князь Лев Голицын использовал в виноделии научный подход. После Крымской войны 1853-1856 гг. Голицына ждал замечательный успех. Производство второго по популярности в России напитка - «шампанского» - было освоено в его поместье «Новый Свет» в 50 км к востоку вдоль южного побережья. Старое и новое: бутылки этого дореволюционного «Белого Муската» (1905 г.) все еще лежат в подвалах Массандры. Грузинское вино Saperavi было сделано благодаря австралийскому опыту и французскому капиталу. Ухоженные виноградники в Грузии, одной из немногих бывших республик СССР с долгой историей производава аоловых вин. В наши дни «грузинского» вина в СНГ продается во много раз больше, чем Грузия вообще в соаоянии произвести. Но конек Крыма - это десертные вина. В 1894 г. царь построил в Массандре, недалеко от Ливадии, «лучшую винодельню в мире» и поставил во главе Голицына - чтобы реализовать потенциал южного побережья, узкой полосы земли между горами и морем длиной 130 км, в производстве крепких сладких вин. Эти вина стали легендарными в дореволюционен России. Их ценил Сталин, который во время Второй мировой войны приказал перевезти все запасы вина из подвалов Массандры в винодельню в Грузии с замечательным названием -«Винодельческий завод № 1», где они оставались до конца войны. Названия Массандра, Ливадия, Алупка и Новый Свет, а также Алушта, Аю-Даг вновь зазвучали на Западе в 1990-х гг., когда на аукционе Sotheby's в Лондоне были выставлены вина из официальной массандровской коллекции, начало которой положил князь Голицын в 1880 г. Вина назывались «Портвейн», «Мадера», «Херес», «Токай», «Кагор» (вино, имеющее историческое значение для Русской православной церкви), даже «Икем», а также «Мускат». Большинство вин было очень хорошего качества, многие - превосходного, а белый и розовый мускаты из Ливадии, пожалуй, самого лучшего. На винодельческом заводе Массандры до сих пор хранится почти миллион бутылок подобных вин - 1200 различных розливов начиная с конца XIX в. Это, должно быть, самая большая и самая выдающаяся коллекция старых вин в мире. В Грузии все происходило иначе, хотя площадь ее виноградников также была нещадно сокращена Горбачевым. Вполне возможно, что это самый старый винодельческий регион в мире. Между Черным и Каспийским морями археологами были найдены семена сортов винограда, культивировавшихся здесь за тысячи лет до Рождества Христова. Говорят, что собственных сортов здесь более 500, из которых несколько десятков официально разрешены к использованию в виноделии; среди них Mtsvane, Matrassa, сильный Saperavi с красным соком и необычный, свежий Rkatsiteli. Разнообразный климат 5 винодельческих регионов Грузии, расположенных в плодородных долинах к югу от густо поросших лесами Кавказских гор, создают условия для каждого из этих сортов. Общеизвестна способность грузин наслаждаться вином и пить его в больших количествах: согласно местным поверьям, грузинское вино просто не в состоянии вызывать похмелье. Кахетия, где выращивают более 67% всего грузинского винограда, охватывает самые восточные предгорья Кавказа. Ее знаменитые долгожители видят естественную причину своего здоровья в силе и питательной ценности Saperavi. Здесь все еще пользуются неклассичесскими методами виноделия: в течение 3-4 месяцев сырье проходит ферментацию и мацерацию в закопанных в землю огромных кувшинах, называемых квеври, в результате чего рождаются ароматные, удивительно разнообразные, хотя и довольно простые вина. Картли, лежащий около столицы Тбилиси на землях с равнинным рельефом, производит вина, более привычные для европейского вкуса. В Имерети, на западе Грузии, вина также делают по старой методике, а затем добавляют спирт-сырец. К северу, в Рача-Лечкуми, климат значительно влажнее, и местные сорта Alexandreuili и Mudzuretuli выращивают в основном для производства сладких вин. Местные сорта и сладкие вина также преобладают во влажном, субтропическом районе у побережья Черного моря. Современная винодельня в кахетинском городе Телави - совместное предприятие с Pernod-Ricard, использующее австралийские винодельческие технологии, - самый энергичный экспортер грузинских вин. Сегодня красный сорт Saperavi дает лучшие из доступных вин (некоторые из них сладкие, и все имеют яркий цвет), хотя и Rkatsiteli проявил себя практически во всем этом регионе как хорошо адаптируемый сорт винограда. Грузинское невероятно дешевое и популярное «шампанское» производится преимущественно специальным методом «непрерывной шампанизации». Это одно из наиболее плодотворных технологических достижений СССР. Виноградники в окрестностях Краснодара и в Дагестане испытывают мягкое влияние Черного и Каспийского морей, а те, что расположены возле Ростова-на-Дону, Севастополя и в Чечне, зимой ощущают всю суровость резко континентального климата. Лозы специально защищают, чтобы они не вымерзли. Виноград является важной культурой также в бывших советских республиках Средней Азии. Согласно официальным данным, Узбекистан производит вина больше, чем Украина или Грузия. Подобно Дагестану, Армении и Азербайджану, республики Средней Азии предпочитают производить вина сладкие, крепкие и пока не слишком изысканные. Украина: Симферополь Широта/высота МС: 45.0Г/689 футов (210 м) Среднемесячная температура июля на МС 70°F (21,1 °С) Среднегодовой уровень осадков на МС 20 дюймов (520 мм) Осадки в месяц сбора урожая на МС сентябрь. 1,4 дюйма (35 мм) Главные факторы риска зимние холода Основные сорта винограда: Muscat, Rkatsttell, Magaratch Ruby |

|